Lo so. Perdonatemi.

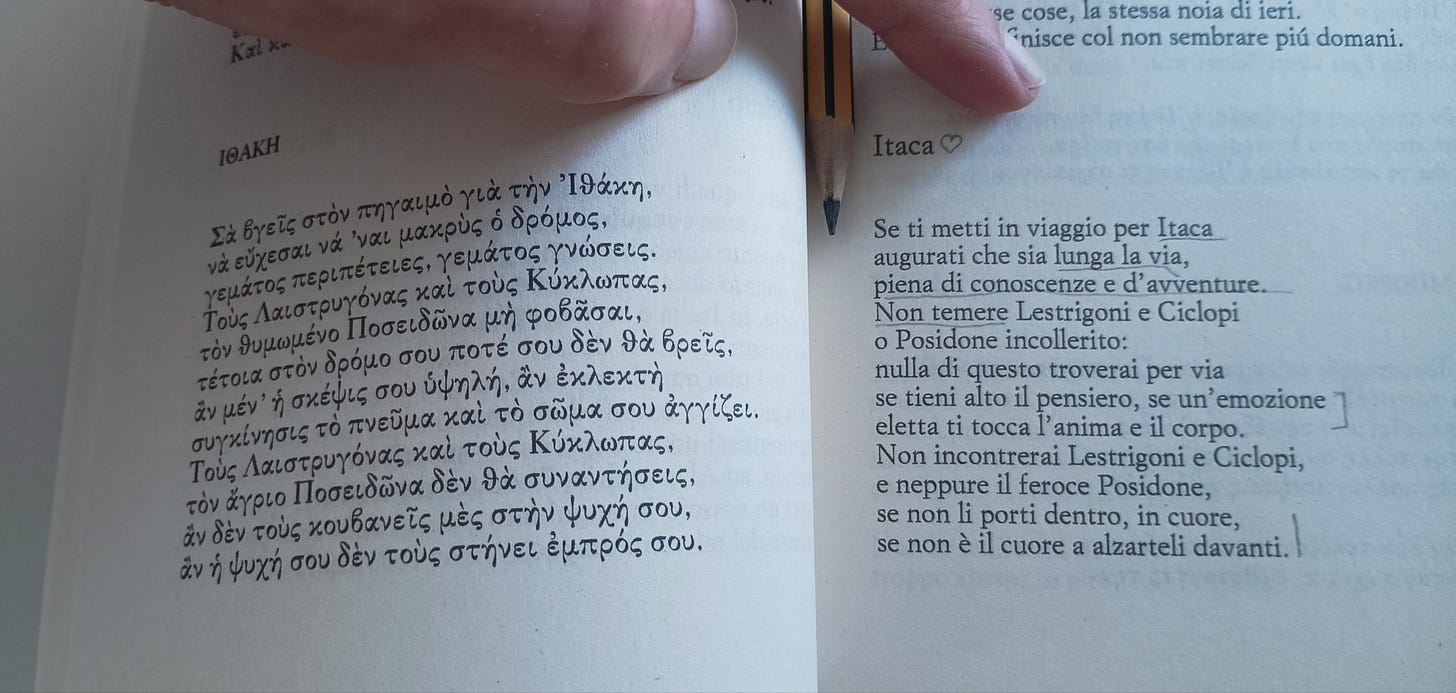

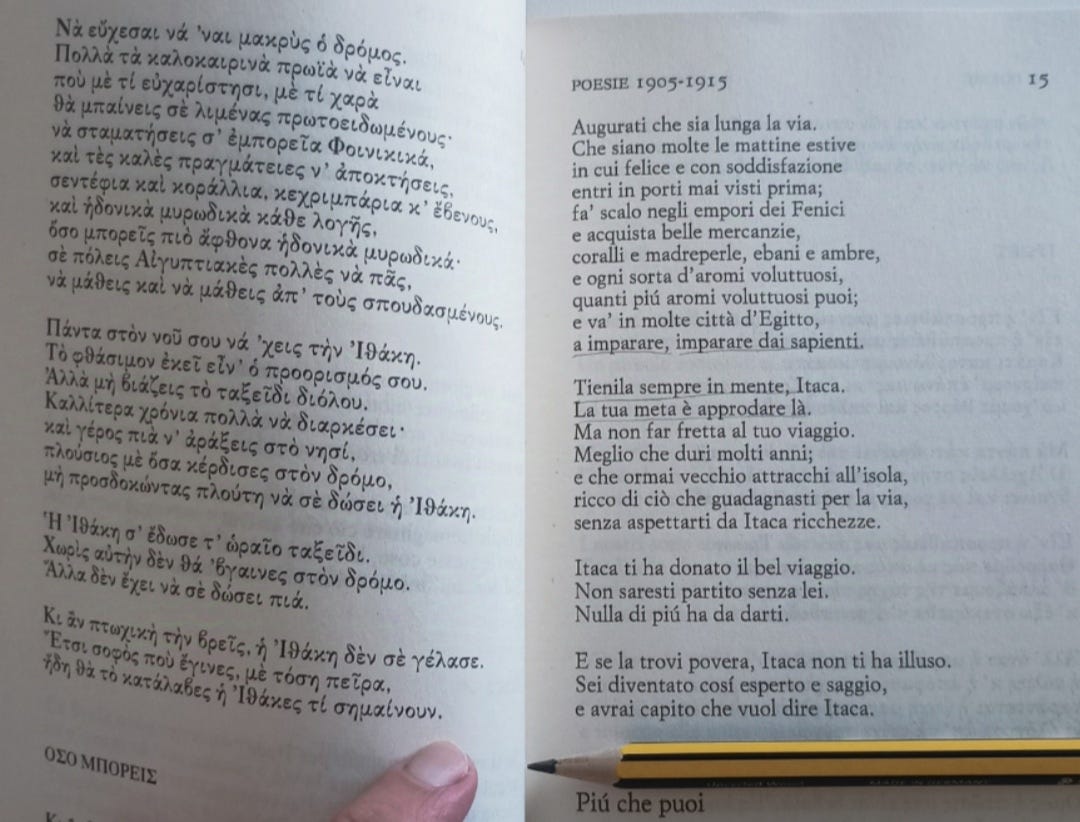

Itaca di Kavafis è una poesia arcinota, citata ovunque. È uno di quei testi che, per chi ama la poesia, diventa inevitabilmente un riferimento, una bussola che orienta le mappe interiori. Non posso fare a meno di amarla, non posso fare a meno di volare sul mio tappeto intorno e dentro essa. C’è qualcosa di ipnotico in questi versi, una saggezza semplice che ti parla come farebbe un amico savio e, infatti, ogni volta che la leggo mi sembra di sentire la voce della persona - una persona molto savia - da cui, per la prima volta, l’ho ascoltata.

Costantino Kavafis è uno di quei poeti che non scriveva per piacere alle folle, né si preoccupava di farsi conoscere. Viveva in una stanza appartata ad Alessandria d’Egitto, un po’ a metà tra il presente e il passato, come uno spettatore discreto. La sua poesia sembra un passaggio segreto per un tempo lontano, dove i personaggi storici e mitici rivivono in una luce morbida e malinconica. Ha vissuto ai margini di tutto ma ha saputo cantare come pochi la legittimità del sentimento e della passione, le false glorie, le miserie dei potenti, l’inesorabile scorrere del tempo, quanto nella vita passa e va perso per sempre. Ci ha regalato una poesia ancora oggi di straordinaria attualità, un distillato di musicalità, purezza stilistica ed eccentrica solitudine che lo innalza tra i più prestigiosi e originali poeti del Novecento.

Kavafis non scriveva per raccontare le grandi vittorie ma le piccole, sfumate sconfitte. Ogni verso è un monito sull’attesa, sull’illusione e la disillusione; ci sono i viaggi ma senza arrivi, e che in realtà contengono arrivi più grandi. Nei suoi versi trovo un’intimità rara, una capacità straordinaria di parlare di dettagli e farli sentire universali.

Itaca è un inno al viaggio per il viaggio, alla meta come pretesto. Itaca non è un’isola ma un’idea, una scusa per esplorare, conoscere, perdersi e, magari, trovarsi. La destinazione, alla fine, conta meno di ciò che troviamo lungo la strada. Prendendo spunto - ovviamente - dall’epica omerica e in particolare dal viaggio di Ulisse, il suo significato diventa universale, trasformando la meta in un simbolo della ricerca interiore e della saggezza.

Itaca invita a considerare ogni esperienza come un arricchimento, valorizzando ogni passo e sfida incontrata. La poesia lascia intravedere la consapevolezza della bellezza e della fugacità della vita, della tensione tra il desiderio di raggiungere un luogo sicuro e l’importanza di non rinunciare alla scoperta. Le vere conquiste sono nelle soste, negli incontri e nelle scoperte impreviste, nella saggezza, nel conoscere e imparare. Nelle emozioni.

Non desiderare una strada breve e facile; aspira a un viaggio lungo e ricco di avventure e conoscenze. L’importanza di Itaca non sta nella sua destinazione materiale, ma nel significato simbolico di tutte le esperienze vissute per arrivarci. Quando infine arriverai a Itaca, forse ormai vecchio, scoprirai che non ha tesori nascosti, ma comprenderai che il vero dono è stato il viaggio stesso e ciò che ti ha insegnato.

Ogni passo è un arricchimento. Ogni attesa e difficoltà sono semi di saggezza e introspezione, non semplici ostacoli. La lezione di Itaca è anche una lezione di pazienza, di apertura verso il mondo, di accettazione della realtà per ciò che è, senza ansia per ciò che dovrebbe essere.

Il concetto di viaggio come crescita interiore è un tema antico. Già il filosofo greco Eraclito affermava che:

“non si può discendere due volte nello stesso fiume”

perché il flusso della vita è sempre in movimento, e noi cambiamo continuamente con le esperienze. Anche Nietzsche, con il suo concetto di eterno ritorno, ci invita a trovare valore in ogni momento vissuto, senza una meta finale come giustificazione. T.S. Eliot, nella poesia The Journey of the Magi, riflette sul fatto che i viaggi di scoperta non sempre portano la chiarezza o le risposte che si cercano, ma lasciano il viaggiatore irrevocabilmente cambiato.

Un anno dopo Kavafis, nel 1912, Antonio Machado consegnerà ad altri versi uno sguardo analogo sul cammino che è la vita:

Caminante, son tus huellas

el camino, y nada mas;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Viandante, sono le tue impronte

il cammino e niente più,

viandante, non c’è cammino,

il cammino si fa andando.

E mi viene in mente anche Baudelaire, nel suo Le Voyage:

Ma i veri viaggiatori partono per partire:

cuori leggeri, come palloni in alto vanno,

il loro corso mai vorrebbero smarrire,

dicono sempre andiamo, ed il perché non sanno.

Non pensare al dovere e all’ansia del traguardo. Vivi la tumultuosa, repentina e gioiosa offerta che i tanti approdi ti riservano. Entra in porti sconosciuti, frequenta mercati ed empori, impara dai sapienti che incontri, fai del frattempo un nuovo inatteso tempo.

Guarda Itaca riflessa sulle onde, non perderla di vista, ma non pensare all’arrivo. È questo il cammino che chiamiamo vita.

L’essenza di Kavafis è anche nel suo sguardo disincantato. Lui scriveva per chi aveva perso qualcosa - un amore, un’occasione, la giovinezza - e ne parla con dolcezza. Non c’è tragedia nelle sue parole, ma una comprensione affettuosa. È un poeta per chi sa che la vita è sempre un insieme di “quasi” e di “se solo”. In fondo Kavafis ci invita a portare a casa qualcosa anche dai fallimenti. E, nonostante tutto, a viaggiare ancora.

Mi piace, a volte, fantasticare sui versi delle poesie e provare a inventare…

Un mio racconto

La Sala delle Mappe

Nella città vecchia c’era un palazzo e in questo palazzo c’era una stanza chiamata Sala delle Mappe. Il palazzo era nascosto tra vicoli stretti e silenziosi e chi entrava, di solito, vi arrivava per caso, attratto dall’antico portone di legno con una piccola insegna ormai sbiadita.

Ogni parete della stanza era rivestita di mappe antiche e particolari, mappe di luoghi senza nome, isole galleggianti, città invisibili.

A gestire la sala era un uomo anziano, un po’ curvo. Un custode che osservava in silenzio chiunque entrasse, accogliendo appena con un cenno, come a dire: “Cerca, ma troverai solo quello che vuoi trovare”.

Un giorno passò da lì per caso Zara, una donna che sembrava essersi persa. Indossava un jeans, un maglioncino sdrucito e portava con sé una borsa di tela piena di taccuini e penne. Sulla sua fronte una ruga, come di chi si è stancato di pensare.

Viaggiava molto, e allungava la sua lista di luoghi visti, di lingue provate ad imparare, di cibi assaggiati, di fotografie. Ma adesso sentiva che tutto era diventato un cerchio: ogni nuovo luogo le sembrava quello precedente, ogni viso somigliava ad uno che aveva già visto. Entrò nella Sala delle Mappe pensando che forse avrebbe così potuto scoprire un luogo capace di stupirla ancora, di incontrare qualcuno capace finalmente di aiutarla a trovare un senso.

Entrò e iniziò a scrutare ogni dettaglio delle carte. Erano quasi tutte strane e particolari: una mappa mostrava una foresta sommersa; un’altra raffigurava una città di torri senza finestre e in alto si leggeva: “Colui che cerca il cielo senza trovarlo”.

Queste mappe, tutte incoerenti e irreali, la disturbavano. “Non capisco.” - mormorò più a se stessa che al custode - “Che senso hanno questi posti se non esistono?”

“Dipende.” - rispose il vecchio, senza sollevare lo sguardo dalle carte che stava sistemando - “Ogni luogo è stato visto almeno una volta, ma solo da chi non ha mai saputo come arrivarci”.

Zara trovò quella risposta irritante e, al contempo, affascinante. Poi il custode le indicò una piccola mappa, in fondo alla sala, quasi nascosta da quelle più grandi.

La donna si avvicinò e vide che era tracciata in modo semplice, con pochi tratti, ma sembrava la più preziosa della collezione. C’era solo un nome, al centro, scritto in caratteri sottili e stilizzati: “Arakar”, e sotto il nome una piccola didascalia: “ Per chi cerca senza trovare”.

Zara osservò la mappa. Era un’isola di forma vaga, con montagne e coste frastagliate; non sembrava ci fossero particolari città intorno o luoghi di interesse. Eppure qualcosa la tratteneva lì, a studiarla. Sembrava un luogo che le apparteneva, che poteva finalmente raggiungere davvero. Si voltò verso il vecchio, ma lui era sparito. La sala era vuota, avvolta da una calma irreale e una sensazione di tempo sospeso. Quando tornò a guardare la mappa, Arakar sembrava essersi spostata di qualche centimetro, quasi come se la carta respirasse.

Zara prese l’abitudine di tornare quasi ogni giorno in quella sala, sempre attratta dalla mappa di Arakar che sembrava cambiare ogni volta. Passò mesi a seguire con gli occhi ogni dettaglio, come se ogni tratto le raccontasse qualcosa di sé che non sapeva.

Un pomeriggio si sentì così stanca da sentire il bisogno di chiudere gli occhi per qualche minuto. Quando li riaprì, la mappa non era più sulla parete. Al suo posto trovò uno specchio e, quindi, il suo volto riflesso. Era lei ma sembrava un’altra, con gli occhi pieni di storie mai raccontate.

Capì allora che Arakar non era mai stato un luogo da cercare. Non era una destinazione, né un viaggio, né una terra da conquistare. Era sempre stata lì, una bussola intima, una stanza segreta della mente, un timone che indirizzava la rotta del cuore, e che si sarebbe rivelata solo a chi smetteva di cercare una destinazione per ascoltare la musica del proprio silenzio.

Uscì dalla Sala delle Mappe senza voltarsi. Non le servivano più né guide, né cartine.